| 12. Welttag der genitalen Selbstbestimmung am 7. Mai 2024 |

|

| Marsch für das Leben in Berlin (und Köln), Termin: 21. September 2024, Ort: Brandenburger Tor, Uhrzeit: 13:00 Uhr - Info[ext] |

|

| MediaWiki[wp] ist männerfeindlich, siehe T323956. |

Mediation

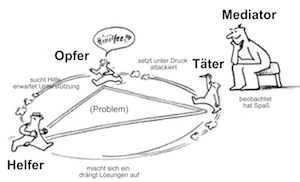

Der Begriff Mediation ist eine neuzeitliche, vom lateinischen Adjektiv "medius" abgeleitete Wortschöpfung. Er bezeichnet eine Methode zur außergerichtlichen Streitbeilegung von Konflikten. Bei jener wird ein "Mediator" tätig, der versucht, zwischen zwei Parteien zu vermitteln, die mitunter extrem divergierende Ansichten vertreten bzw. sehr weit auseinandergehende Bedürfnisse und Interessen äußern. In diesem Spannungsfeld muss der Mediator versuchen, die Mitte zu halten und einen Weg einzuschlagen, der es ermöglicht, den Streit auf eine neutrale Weise zu entschärfen, sodass jede Seite zu dem Eindruck gelangen kann, ihre Ziele seien in angemessener Weise berücksichtigt worden. Streng genommen soll der Mediator dabei bezüglich des Konflikts keine eigenen Entscheidungen treffen, sondern lediglich für das Verfahren verantwortlich sein.

Grundgedanken

Die Mediation in ihrer heutigen Form entwickelte sich aus der Praxis der außergerichtlichen Konfliktregelung. Wichtigste Grundidee der Mediation ist die Eigenverantwortlichkeit der Konfliktparteien. Der Konflikt soll durch den Mediator nicht entschieden werden, sondern jener soll lediglich die Gespräche der Kontrahenten moderieren. Ein weiteres, wesentliches Prinzip ist das der Autonomie: die Parteien bestimmen Anfang und Ende der Mediation.[1]

Die Theorie

Das Mediationsverfahren basiert auf den Erkenntnissen der Kommunikations- und Konfliktforschung.

Mediatoren sagen, Konflikte würden häufig aus unterschiedlichen Wahrnehmungen, Missverständnissen oder - oft nur vermeintlich - unterschiedlichen Interessen resultieren. Die Kommunikation mit der anderen Konfliktpartei sei oft gestört oder abgebrochen. Häufig würden die Parteien gegensätzliche Positionen einnehmen, ohne die ihren Standpunkten tatsächlich zugrunde liegenden Interessen in den Blick zu bekommen. Dann könne es hilfreich sein, Dritte einzuschalten, die allparteilich und unparteiisch das Gespräch wieder in Gang bringen würden, um Sichtweisen und Interessen zu klären, um neues Vertrauen zu entwickeln, um sich auf neue, kreative, vielleicht auch ungewohnte Lösungsoptionen einzulassen.

Aufgrund ihrer interdisziplinären Kompetenzen seien Mediatoren in der Lage, den Dialog zwischen den Konfliktpartnern zu fördern, um einen Konsens, eine einvernehmliche Regelung oder Lösung zu finden, bei der beide/alle Parteien "gewinnen" könnten. Dies führe in aller Regel zu einer nachhaltigen Zufriedenheit der Parteien. Über 80 % der Mediationsverfahren würden mit einer einvernehmlichen Regelung enden; über 80 % der Mediationsteilnehmer seien mit Verlauf und Ergebnis einer Mediation zufrieden, während dies in gerichtlichen Verfahren bei kaum einem Drittel der Betroffenen der Fall wäre.[1]

Mediation in familiengerichtlichen Verfahren

Im Familienrecht geht es im Zusammenhang mit einer Trennung bzw. Scheidung primär um die Entschärfung von Trennungskonflikten. Ziel ist hier eine Vermittlung zwischen streitenden Elternteilen zum Wohle der betroffenen Kinder. Sie soll bewirken, dass die Eltern im Interesse ihrer Kinder zu einer nachhaltigen Einigung gelangen, die sie zu einer gemeinsamen Wahrnehmung der elterlichen Verantwortung befähigt und zu einer dauerhaften Kooperation führt.

Als Mediatoren fungieren im Allgemeinen Psychologen oder Sozialpädagogen, die in einer Beratungsstelle oder einer freien Praxis arbeiten. Sie werden überwiegend in familiengerichtlichen Verfahren auf richterliche Anordnung tätig. In selteneren Fällen finden die Eltern von sich aus oder durch Vermittlung des Jugendamtes den Weg zu einem Mediator.

Gesetzliche Grundlage

Die Anordnung einer Mediation seitens des Gerichts erfolgt ggfs. gemäß § 156 FamFG. Dort heißt es in Absatz 1, das Gericht soll in Kindschaftssachen, die die elterliche Sorge bei Trennung und Scheidung, den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die Herausgabe des Kindes betreffen, in jeder Lage des Verfahrens auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinwirken, wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. Es weist auf Möglichkeiten der Beratung durch die Beratungsstellen und -dienste der Träger der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere zur Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der elterlichen Verantwortung hin. Das Gericht kann anordnen, dass die Eltern einzeln oder gemeinsam an einem kostenfreien Informationsgespräch über Mediation oder über eine sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktbeilegung bei einer von dem Gericht benannten Person oder Stelle teilnehmen und eine Bestätigung hierüber vorlegen. Es kann außerdem anordnen, dass die Eltern an einer Beratung zur Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der elterlichen Verantwortung teilnehmen.

Die Eltern bzw. Elternteile können gegen diese Anordnungen zwar keine förmliche Beschwerde erheben, sie müssen ihnen jedoch auch nicht Folge leisten. Eine Weigerung sollte man allerdings plausibel begründen, denn andernfalls wird das Gericht dem betreffenden Elternteil die fehlende Gesprächsbereitschaft sicherlich ankreiden. Als triftiger Grund dürfte anzusehen sein, wenn bereits zuvor Gespräche stattgefunden haben, ohne das bei ihnen auch nur das geringste Ergebnis erzielt worden wäre. Vor allem aber steht eine drohende Gefährdung des Kindeswohls der Teilnahme an einer Mediation entgegen, denn aus § 155 Abs. 4 FamFG ergibt sich, dass der Familienrichter das Verfahren im Falle einer entsprechenden Anordnung erst einmal drei Monaten ruhen lassen kann. Gerade wegen der letztgenannten Bestimmung ordnen Familienrichter, die das Verfahren verschleppen wollen, gerne eine Mediation an, auch wenn von vorneherein klar ist, das dabei genauso wenig herauskommt wie bei den vorangegangenen Elterngesprächen. Dem Gedanken der Vorrangigkeit und Beschleunigung, wie er im 1. Absatz des § 155 formuliert wird, ist eine solche Rechtsanwendung zwar diametral entgegengesetzt, aber der in sich widersprüchliche Wortlaut des § 155 fordert einen derartigen Missbrauch geradezu heraus.

Kritische Betrachtung einer Erziehungswissenschaftlerin

In Ihrem Beitrag "Vermittlung zum Wohle des Kindes - Was Informationstreffen, Mediation und das 'Cochemer Modell' (nicht) leisten können"[2] vergleicht Dr. Kerima Kostka drei Arten von Vermittlungsverfahren und untersucht, ob sie das genannte Ziel erreichen:

- Informationstreffen - ein niedrigschwelliges Vermittlungsverfahren in England

- Mediation - das "klassische" Vermittlungsverfahren für sich trennende Eltern

- Das "Cochemer Modell" - ein Vermittlungsverfahren unter Einbeziehung zahlreicher Professionen.

Zu Informationstreffen und Mediation stellt Kostka Ergebnisse internationaler Wirkungsforschung dar, auf deren Grundlage sie dann das Konzept und die mögliche Wirkung des "Cochemer Modells" beurteilt.

Informationstreffen in England

Im "Family Law Act" wurden 1996 in England und Wales zahlreiche Professionen dazu verpflichtet, Eltern bei einer Trennung im Sinne eines vernünftigen und verantwortlichen Handelns im Interesse der Kinder zu unterstützen. In einer Pilotstudie wurden sechs Modelle so genannter "Informationstreffen" untersucht. Diese fanden einmalig vor Einleitung des Scheidungsprozesses statt, wobei die Eltern bei den Treffen beeinflusst werden sollten, die Interessen ihrer Kinder bei der Scheidung in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen. Deshalb erhielten sie sehr direktive Informationen über die Bedürfnisse und Probleme der Kinder mit dem expliziten Ziel der Verhaltenssteuerung. Allerdings wären sie nur für den Elternteil obligatorisch gewesen, der das "statement of marital breakdown" eingereicht hätte. Folgendes solle den Eltern [besser müsste es wohl heißen, dem das Treffen besuchenden Elternteil] vermittelt werden:

- Die Wichtigkeit des kindlichen Wohlergehens, seiner Wünsche und Gefühle

- Möglichkeiten, den Kindern besser zu helfen, und die Wichtigkeit klarer, altersangemessener Informationen für diese

- Das Ziel der gemeinsamen Elternschaft

Dazu werden den Eltern Möglichkeiten der Beratung und Hilfe aufgezeigt; außerdem erhalten sie zwei Broschüren, die sie den Kindern geben sollen.

Die Auswertung der Studie hätte ergeben, dass zwar über 80 Prozent der Eltern die Informationen über die Kinder hilfreich fanden, aber nur 16 Prozent gaben den Kindern die für sie vorgesehenen Broschüren. Die Eltern fungierten als "Verwaltende" der Informationen, hielten sie zum Beispiel zurück, um die Kinder zu beschützen, weil sie zu jung seien oder weil es der falsche Zeitpunkt sei. Resümierend wurde festgestellt, dass die vermittelten Informationen für Eltern mit großen Konflikten bzgl. Sorge- oder Umgangsrecht nur sehr begrenzt hilfreich und umsetzbar seien. Bei den Treffen würde zwar die Wichtigkeit fortgeführter Kommunikation betont - aber selbst wenn sich die Kommunikation der Eltern verbesserte, wäre diese doch zumeist sehr kurzlebig gewesen. Ein Jahr nach den Treffen konnten 21 Prozent der Eltern nur sehr schlecht miteinander über ihre Kinder sprechen, 19 Prozent gar nicht. Somit fühlten sich die Eltern zwar durchaus besser informiert; das würde aber noch nicht heißen, dass sie dieses Wissen anwenden (könnten). Für viele sei es schwer, mit den Kindern zu reden und es würde sie in ihrer Situation überfordern. Die Pilotstudie zeige, dass mit solch niedrigschwelligen Verfahren nur geringe Erwartungen an eine Verhaltensänderung der Eltern realistisch sind. Sie alleine könnten keine bessere elterliche Kooperation erwirken; dies gelte umso mehr, als die Teilnahme nur für einen Elternteil verpflichtend ist, Kooperation also nicht aktiv gefördert wird. Der Nutzen der Informationstreffen für die Kinder blieb ungeklärt und wegen dieser enttäuschenden Resultate wurde der entsprechende Teil des Family Law Act 1996 nicht implementiert.

Mediation - Forschungserkenntnisse aus den USA, Großbritannien und Deutschland

Mediation sei der "Klassiker" unter den Vermittlungsverfahren. Hier sollten die Eltern durch Austausch in Gegenwart einer dritten, neutralen Person zu einer Übereinkunft gelangen, mit der beide zufrieden sind. Dabei gäbe es große Unterschiede in den Settings (gerichtsgebunden, durch Anwälte bzw. Anwältinnen, in der Beratungspraxis), im zeitlichen Rahmen (15-minütig bis hin zu zehn doppelstündigen Sitzungen) oder in der Qualifikation der Anbietenden (Anwälte bzw. Anwältinnen, psychosoziale Professionen). Mediation könne in den USA und Großbritannien gesetzlich verpflichtend, gerichtsgebunden oder freiwillig sein.

In die Mediation würden viele Hoffnungen und Erwartungen gesetzt, sie solle eine Art "Allheilmittel" für eine Vielzahl von Problemen und eine kostengünstigere, effektivere, konfliktreduzierte Alternative zu gerichtlichen Verfahren sein:

- eine "Win-Win-Situation", eine für beide Seiten befriedigende Vereinbarung, die auf die speziellen Bedürfnisse der individuellen Familie abgestimmt ist

- Kommunikation und Kooperation der Eltern verbessern, Konflikte und Feindseligkeit reduzieren und die Elternautonomie stärken

- Kindeswohl und Kindesinteressen besser sichern und den Eltern helfen, die Bedürfnisse ihrer Kindern an erster Stelle zu sehen

- nachhaltig wirken.

Weiter schreibt Kostka, in der Forschung zur Mediation gäbe es eine große Bandbreite von Populationen und Methoden; oft würden wichtige Variablen nicht genannt oder einbezogen, wie beispielsweise die Anzahl und Dauer der Mediationssitzungen. Entsprechend variierten auch die Ergebnisse sehr. Die Menge der getroffenen Vereinbarungen - die je nach Studie zwischen 20 Prozent und 85 Prozent schwankt - sei zum Beispiel per se wenig aussagekräftig und abhängig davon, ob Paare mit hohem Konfliktlevel oder bei häuslicher Gewalt von vornherein ausgeschlossen würden oder ob die Eltern aus eigener Motivation oder gerichtlich verpflichtet teilnähmen. In Deutschland verlaufe die Auseinandersetzung mit der Mediation bisher größtenteils unkritisch und insbesondere liege wenig Empirie vor. Im Folgenden stellt Kostka zunächst ausgewählte Ergebnisse einer deutschen Studie dar, die dann anhand der Erkenntnisse zahlreicher anglo-amerikanischer Studien kommentiert werden.

Eine Feldstudie in Baden-Württemberg habe ergeben, dass Mediationen mit drei Sitzungen am häufigsten waren. Das sei nicht viel, da in der Mediation jeweils eine große Menge an Themen geklärt werden muss (Vermögen, Unterhalt, Umgang, Sorgerecht etc.) und es keinesfalls nur im kindbezogene Aspekte geht - für diese Belange stünde also nur wenig Zeit zur Verfügung. Im Widerspruch zum Konzept von Mediation wären zudem viele Vereinbarungen "interessanterweise" nicht in einem Mediationsvertrag festgehalten worden, meistens aber doch in irgendeiner schriftlichen Form. Problematisch sei allerdings, dass recht häufig die Vereinbarungen nur mündlich festgehalten worden wären.

Die Ansicht der Eltern, wonach akzeptable Lösungen gefunden worden seien, wäre innerhalb von 14 Monaten nach Ende der Mediation teilweise erheblich gesunken. Dies treffe insbesondere auf Frauen zu, die zunächst die Lösungsfindung positiver bewertet hätten als Männer. In Bezug auf die Lösungsfindung ließen sich zudem weitere geschlechtsspezifische Tendenzen feststellen. Frauen seien eher zufrieden (Männer unzufrieden) mit der Vermögensaufteilung, dem Auszug aus der Wohnung und dem Ehegattenunterhalt. Männer seien eher zufrieden (Frauen unzufrieden) mit der Kindesübergabe, der Ferienregelung für die Kinder, dem Treffen und Einhalten von Vereinbarungen und dem Kindesunterhalt.

Tendenziell seien Frauen also eher unzufrieden mit den konkreten Regelungen, die die Kinder betreffen (auch Schulfragen, Erziehungsfragen). Warum das so wäre, würde sich aus der Untersuchung nicht ergeben. Eventuell rühre der Unterschied daher, dass die Kinder in der Regel bei den Müttern lebten und diese somit tagtäglich mit den die Kinder betreffenden Aspekten konfrontiert wären. Umgekehrt seien vielleicht die Männer eher mit den finanziellen Aspekten unzufrieden, da ihnen dies als "zahlender" Elternteil stärker im Bewusstsein wäre. Die Autor(inn)en merkten zu diesen unterschiedlichen (Un)zufriedenheiten an, dass über die verschiedenen Bereiche hinweg ein wechselseitiges Geben und Nehmen stattfände und keine systematischen Benachteiligungen zu erkennen wären. Das sei zwar aus quantitativer Sicht richtig, vernachlässige aber aus Sicht der Kinder qualitative Aspekte und wäre weiter zu untersuchen. Wenn Frauen als Hauptbezugspersonen für die Kinder die Regelungen in Bezug auf die Kinder eher negativ beurteilen würden, wäre zu fragen, was das für die Kinder im realen Leben bedeute. Welche Vereinbarungen seien tatsächlich nicht praktikabel, wo tauchten Probleme auf, was gestalte sich schwierig?

Insgesamt hätten sich für 86 Prozent der Männer, aber nur 69 Prozent der Frauen die Vereinbarungen als praktikabel herausgestellt. Frauen und Männer fänden zunehmend, dass es in Bezug auf Umgang nur teilweise oder keine akzeptable Regelung gäbe. Schließlich zeige die Studie zwar durchaus positive Ergebnisse in Bezug auf Beziehung der Partner, Gesprächsfähigkeit etc., aber gleichzeitig

- beurteilten 36 Prozent der Eltern die Beziehung als schlecht und 21 Prozent seien unentschieden, d. h. insgesamt 57 Prozent

- verneinten 35 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer eine Lösung der Probleme

- verneinten ca. 42 Prozent der Männer und Frauen nach 14 Monaten, dass sie durch die Mediation besser miteinander reden könnten.

Die Untersuchung zeige damit auch deutliche Grenzen der Mediation auf und bestätige so Erkenntnisse der allgemeinen Scheidungsforschung: Durch alle Studien hinweg sei immer nur ein begrenzter Anteil von Eltern kooperationswillig und -fähig. Immer gäbe es auch einen Anteil von Eltern, die nicht kooperieren könnten. Je nach Studie und genauer Fragestellung wären jeweils ca. 20 bis 30 Prozent der Eltern kooperationswillig und -fähig, weitere 30 bis 40 Prozent praktizierten eine Art "parallele Elternschaft" mit wenig Kontakt und Kooperation und zwischen 15 und 30 Prozent blieben stark konflikthaft.

Dann verweist Kostka auf Ergebnisse anglo-amerikanischer Forschungen zur Wirkung von Mediation. Verschiedene Studien stellten eine generelle Zufriedenheit der Eltern mit gerichtlich vorgeschriebener Mediation fest, diese würde im Laufe der Jahre aber erheblich abnehmen. In Bezug auf Kooperation und Konflikte der Eltern ergäben sich in den meisten Studien nur geringe und vor allem lediglich kurzfristige Verbesserungen im Vergleich zu Gerichtsverfahren. Beachtlich ist vor allem die Feststellung, dass Mediation nicht die generelle Wut auf den Partner reduzieren würde. Insofern wundert es nicht, dass Eltern, die eine Mediation absolviert hatten, danach wieder genauso häufig nochmal vor Gericht zogen wie andere Trennungseltern. Bei zwei Studien fanden zudem 25 Prozent der Eltern, die vor Gericht gegangen waren, dass dies die Beziehung zum Ex-Partner verbessert hätte. Demgegenüber konnten kaum mehr Eltern (30 Prozent), die sich in Mediation geeinigt hatten, eine solche Verbesserung erkennen.

Regelrecht absurd mutet an, dass bei gerichtsgebundener Mediation in England die Eltern in 56 Prozent der untersuchten Fälle während aller Phasen des Verfahrens nicht miteinander gesprochen hätten. Dort wären die Eltern zudem häufig gedrängt worden, Vereinbarungen auch gegen ihren Willen zuzustimmen. Da verwundere es nicht, wenn viele dieser "Einigungen" nicht lange gehalten hätten und die Unzufriedenheit der Eltern mit den Regelungen groß gewesen wäre. Weiter resümiert Kostka, Mediation sei keine Therapie. Ihre Ziele und Möglichkeiten - insbesondere in Bezug auf Steuerung bzw. Änderung des Verhaltens - wären begrenzt und ihre mittel- und langfristige Wirksamkeit sei fraglich. Auch in puncto des Nutzens für die Kinder hätten die Forschungsauswertungen keine konsistenten Unterschiede zwischen Mediation und traditionellen gerichtlichen Verfahren in Bezug auf Anpassung der Kinder an die veränderte Situation und die psychische Gesundheit von Kindern und Eltern ergeben. Zwar versuchten Mediatoren durchaus, den Eltern die Perspektive des Kindes ins Bewusstsein zu rücken. Inwieweit dieses Vorgehen erfolgreich sei, bleibe allerdings offen. Auch würden sich Mediationsverfahren kaum oder gar nicht auf Aspekte wie Kooperation, Feindseligkeit, Unterhaltszahlungen oder Umgangsstreitigkeiten auswirken. Verbesserungen seien, wenn überhaupt, nur kurzfristig feststellbar. Vor allem der Nutzen für die Kinder und ihre psychische Anpassung wäre (bisher) nicht nachgewiesen; die direkte Einbeziehung der Kinder noch nicht ausreichend erforscht.

Das "Cochemer Modell"

Laut Kostka sind die Grundgedanken des 1993 gegründeten "Arbeitskreises Trennung/Scheidung Cochem-Zell" (AKTS), gerichtliche Verfahren und Entscheidungen zu reduzieren bzw. ganz zu vermeiden. Die zahlreichen beteiligten Institutionen und Personen - dies sind die Lebensberatungsstelle, Jugendamt, Familiengericht, verschiedene im Gerichtsbezirk ansässige Anwälte und Anwältinnen sowie einige forensische Sachverständige und Mediator(inn)en - arbeiteten im Interesse des Kindeswohls mit dem Ziel einer von den Eltern gemeinsam getragenen Regelung zusammen. Das Ziel sei immer die gemeinsame Elternschaft. Das Kindeswohl werde pauschal definiert als gemeinsames Sorgerecht und Umgang mit beiden Elternteilen, auch bei hochstreitigen Elternkonflikten. Das gemeinsame Sorgerecht und der Umgang sollten durch eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Instanzen aufrechterhalten werden. Wenn Gerichtsverfahren unvermeidbar seien, sollten die Professionen mit dem Ziel einer von den Eltern gemeinsam getragenen Regelung kooperieren; kein Elternteil solle den Gerichtssaal als Verlierer verlassen. Dabei solle die elterliche Autonomie gefördert bzw. wiederhergestellt werden; Ziel wäre immer die elterliche Einigung. Um dies zu erreichen, sollten gegebenenfalls auch Druck und Zwang ausgeübt werden. Ziele seien auch eine schnelle Terminierung (innerhalb von 14 Tagen), dass möglichst wenig schriftlich festgelegt wird und eine Kostenersparnis für Gericht und Jugendhilfe. Folgekosten aus langwieriger Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten würden angeblich entfallen.

Nach dieser Schilderung schneidet Kostka einige aus ihrer Sicht problematische Punkte des Konzepts an. Zum Rollenverständnis der Professionen nach dem "Cochemer Modell" merkt sie an:

- Unter den Anwälten und Anwältinnen bestünde Einvernehmen, in Sorge- und Umgangsrechtsverfahren keine Konfliktstrategien zu verfolgen, sondern Eltern in hochstreitigen Verfahren zu Beratung anzuhalten. Die Anwälte beider Parteien setzten sich in Verbindung, um die Eltern dazu zu "ermuntern".

- Richter Rudolph in Cochem sagte: "Wenn einer als Sieger und einer als Verlierer aus dem Gerichtssaal geht, haben immer die Kinder verloren", deshalb werden keine Entscheidungen gefällt.

- Das Jugendamt erstellt keine schriftlichen Stellungnahmen, sondern nimmt nur an der mündlichen Verhandlung teil.

- Die Sachverständigen erstellen möglichst keine Entscheidungsvorlage (Gutachten) für das Gericht, sondern wirken lösungsorientiert/konfliktschlichtend auf die Eltern ein.

- Die Berater(innen) haben als inhaltliche Vorgabe: das Kind braucht Kontakt zu beiden Eltern/gemeinsames Sorgerecht. Wenn Eltern sich der Beratung verweigern, riskieren sie einen Sorgerechtsentzug.

- Verfahrensbeistände seien in der Regel nicht nötig, da der Arbeitskreis deren Aufgaben "noch viel wirksamer" übernehme.

Die Eltern sähen sich somit einer Allianz gegenüber, die nur ein Verhandlungsergebnis zuzulassen gewillt ist: den Kindern beide Eltern zu erhalten. Seit der Kindschaftsrechtsreform 1998 würde das gemeinsame Sorgerecht in Cochem bei ca. 100 Prozent liegen (Bundesdurchschnitt 2008: 91,5 Prozent); zwischen 1996 und 1999 hätte es im Familiengerichtsbezirk Cochem keine einzige streitige Entscheidung zu Sorge- und Umgangsrecht gegeben. Wenn in der Verhandlung keine Einigung über den Umgang erzielt werde, würde das Verfahren unterbrochen. Aus der Verhandlung hinaus gehe ein Jugendamts-Mitarbeiter mit den Eltern zwecks Terminabsprache zur Beratungsstelle. Kostka zitiert kritisch die Verlautbarung des AKTS, wonach diese Praxis eine hohe "Erfolgsquote" habe und es bisher keinen Fall gegeben hätte, in dem das nicht zu einer von beiden Eltern akzeptierten Regelung geführt habe, zumal auch gleichzeitig die Anwälte und Anwältinnen die Eltern anhalten würden, mitzuwirken. Dann wirft Kostka allerdings die berechtigte Frage auf, was den Eltern denn noch für eine Alternative bliebe, wenn sämtliche beteiligten Professionen mit diesem Ziel zusammenarbeiten würden und keine anderen Wege zuließen?

Hierzu merkt Kostka an, eine Kooperation der Professionen sei selbstverständlich wünschenswert und auszubauen, es müsse aber die Frage nach den Grenzen gestellt werden, beispielsweise in Bezug auf das Rollenverständnis der Professionen: Dürften Richter das Verfahren "verweigern"? Dürften Anwälte die Stellungnahme und Interessenvertretung für ihre Klienten verweigern? Widerspreche es nicht dem Konzept von Beratung, dass dort nicht ergebnisoffen gearbeitet wird? Bleibe das Instrument der Verfahrensbeistandschaft nicht gerade deshalb und gerade hier dringend erforderlich, weil mit seiner Hilfe im Einzelfall das Wohl des individuellen Kindes betrachtet werde - und eben nicht pauschale Aussagen über das Wohl aller Kinder in jeder Situation getroffen würden, wie es das "Cochemer Modell" mache? Wo lägen die Grenzen des lösungsorientierten Arbeitens von Sachverständigen? Und inwiefern sei eine "erzwungene" Einigkeit der Professionen über Inhalte und Ziele (immer gemeinsames Sorgerecht und Umgang) angemessen?

Dann stellt Kostka die Gretchenfrage: wie verhält es sich eigentlich mit dem behaupteten Erfolg des Modells. Bisher gäbe es keine fundierten empirischen Erkenntnisse, keine Studien, Befragungen und Untersuchungen von Müttern, Vätern, Kindern und beteiligten Professionen, keine Aktenauswertung. Wegen dieses Mangels an Empirie erörtert Kostka dann unter Bezugnahme auf anderweitige Forschungserkenntnisse zwei Prämissen des "Cochemer Modells". Dabei bestreitet sie zum einen, dass durch das gemeinsame Sorgerecht automatisch das Kindeswohl gesichert sei. Je differenzierter die Methodik der Studien wäre, desto eher ergebe sich, dass die Sorgerechtsform per se keine Auswirkungen gezeitigt hätte. Umgekehrt könne die gemeinsame Sorge sogar bedeuten, dass die Kinder stärkeren Konflikten zwischen den Eltern ausgesetzt wären. Außerdem bezweifelt sie das Erfolgsversprechen der nachhaltigen Einigung und hält fest, das Modell sei nicht automatisch besser als ein Gerichtsverfahren. Ebenso wie bei der Mediation wäre die mittel- und langfristige Wirkung allenfalls begrenzt, positive Auswirkungen auf Kinder bisher nicht nachgewiesen. Obwohl die genannten Aspekte noch nicht untersucht worden sind, würde trotzdem Erfolg behauptet, insbesondere in Bezug auf die angebliche Nachhaltigkeit und das Kindeswohl. In gänzlicher Ermangelung von Empirie zur Stützung dieser Aussagen müssten jene indessen mit größter Skepsis betrachtet werden.

Erfolg und Nutzen zweifelhaft

Von geneigter Seite werden die Vorteile, vor allem aber die Möglichkeiten und Erfolgsaussichten der Mediation mitunter etwas schönfärberisch dargestellt.[3] Die behaupteten hohen Erfolgsquoten sind aber nicht einmal im Ansatz wissenschaftlich verifiziert. Eine Annäherung der Standpunkte ist keineswegs immer möglich; hierfür gehen die Interessen und Ziele der Parteien nicht selten doch zu sehr auseinander. Auch ergibt sich oft eben keine Zeitersparnis gegenüber Gerichtsverfahren, wenn selbst über einen längeren Zeitraum geführte Gespräche ergebnislos bleiben.

Dennoch sind die Befürworter von der Sinnhaftigkeit einer Mediation selbst dann überzeugt, wenn die Atmosphäre aufgrund von erheblichen Enttäuschungen und Verletzungen vergiftet ist und eine gütliche Einigung unmöglich erscheint. Zugleich sagen sie aber, entscheidend sei letztlich die Bedürfnis- und Interessenslage der Parteien, die Bereitschaft, "trotz allem" einvernehmliche Lösungen zu erarbeiten. Besonders geeignet wäre Mediation, wenn die Parteien ein Interesse an einer künftig (weiter)bestehenden Beziehung hätten.[4] Genau dies ist nach einer Trennung eben oft nicht der Fall und die extrem konträre Bedürfnis- und Interessenslage der Parteien steht der Bereitschaft zum Erarbeiten einvernehmlicher Lösungen entgegen.

Der Einschätzung von Frau Dr. Kostka, es gebe Situationen, in denen es anderer Herangehensweisen bedürfe, ist beizupflichten. Weiter sagt sie, es könne sinnvoll und für die Beteiligten entlastend sein, wenn klar formuliert werde, dass einige Konflikte nicht lösbar sind, sondern es höchstens darum gehen könne, eine erträgliche Situation zu schaffen oder nach der "am wenigsten schädlichen Alternative" zu suchen. Zwar sei ein verpflichtendes Erstgespräch, um Eltern überhaupt mit Möglichkeiten von Vermittlungsverfahren bekannt zu machen, absolut zu bejahen. Wichtig wäre aber, sich der Grenzen von Vermittlungsverfahren bewusst zu sein, insbesondere in Bezug auf Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Vor allem seien sie kein automatischer Garant für das Kindeswohl: die Erwartung, dass strittige Eltern dauerhaft kooperierten, wäre überzogen. Vermittlungsverfahren seien insbesondere als Unterstützung und Bekräftigung für bereits kooperationswillige und -fähige Eltern sinnvoll, aber ihre mittel- und langfristig verhaltenssteuernde Wirkung wäre fraglich. Vor allem bei hoch konflikthaften Familien oder bei häuslicher Gewalt könnten sie – im Interesse der den Konflikten ausgesetzten Kinder - keine anderweitigen Hilfen und Interventionen ersetzen.[5]

Elternkonflikte behindern die Entwicklung des Kindes. Wenn sie durch eine Mediation immer wieder neu angefacht werden, weil jene von einem oder beiden Elternteil(en) dazu mißbraucht wird, rückwärtsgerichtete Vorwürfe zu äußern oder sich auf unangemessene und unzulässige Weise in die Erziehung des anderen einzumischen, gibt Mediation dem Konflikt immer wieder neue Nahrung. Kommt es bei Vermittlungsgesprächen regelmäßig zu Auseinandersetzungen, sollten sie besser abgebrochen werden, damit der Elternstreit durch Vermeiden von Kontakt einschläft. Wenn bei einem Streit über den Umgang alle vorangegangenen Vermittlungsversuche gescheitert sind, weil sich ein Elternteil beharrlich weigert, den Wünschen seiner Kinder nach mehr Umgang mit dem anderen Elternteil nachzukommen, belastet jede weitere Mediationsrunde auch die Kinder. Sie werden dann bestenfalls noch als Zeitverschwendung erlebt, die falsche Hoffnungen weckt, in Wahrheit jedoch eine wirkliche Lösung des Problems, die dann nur noch ein Gerichtsentscheid herbeiführen kann, verzögert.

Im Übrigen gilt aus der Sicht von Vätern: Mit Müttern, die dem Typus einer "Familienterroristin" zuzurechnen sind, wie ihn die britische Psycholgin Erin Pizzey skizziert hat, ist Mediation nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv bzw. vor allem für Kinder, die einen aussichtslosen, immer wieder neue Aggressionen schürenden Krampf miterleben müssen, ausgesprochen schädlich.

Fragwürdige Standardsprüche von MediatorInnen und ein paar Betrachtungen dazu

Wenn Vätern suggeriert wird, ihre Kinder wollten doch nur die Elternteile gegeneinander ausspielen, sollte man das hinterfragen. Bei welchen Anlässen und wie genau geschieht es? Gelingt es nicht, diese Aussage mit Inhalten zu füllen, ist sie eine Hohlformel wie die Sache mit der Kommunikation und Kooperation, die für ein Wechselmodell angeblich unbedingt gut sein muss. Aussagen der Mutter zum angeblichen Verhalten der Kinder bei ihr sind nicht verifizierbar; die Glaubwürdigkeit vieler Mütter ist durch falsches Vorbringen im Zuge des Umgangsverfahrens oft stark erschüttert. Von Vätern kann nicht erwartet werden, dass sie einer Mutter glauben, die zuvor hemmungslos Lügen verbreitet hat (und dies oft immer noch tut). Auch fortwährende Verunglimpfungen des Vaters erschweren eine gemeinsame Wahrnehmung der Elternschaft oder machen sie sogar komplett unmöglich.

Erweist sich die Aussage vom Gegeneinander-Ausspielen-Wollen als Floskel, da keine konkreten Beispiele genannt werden können, entsteht der Eindruck, mit ihr soll von Müttern und ihnen wohlgesonnenen Mediatoren ein Verhalten von Kindern etikettiert werden, das aber in Wahrheit nur daraus resultiert, wie die Kinder das (unterschiedliche) Verhalten der Elternteile bewerten. Weder Liebe noch Respekt, nicht einmal Sympathie, können gegenüber einem Elternteil erzwungen werden und man muss Kindern zugestehen, ihr Verhalten im Umgang mit den Elternteilen danach auszurichten, wie sie ihr Verhalten erlebt haben und aktuell erleben und wie sie dieses Verhalten bzw. auch die charakterlichen Qualitäten beurteilen.

Sofern die Bindung vor der Trennung gut war und wenn ein Elternteil sich im Verlauf der Paarbeziehung, bei der Trennung und danach nur halbwegs korrekt verhalten hat, wird auch die Beziehung zum Kind gut sein, solange nicht von außen massiv gegen ihn interveniert wird. Dem anderen Elternteil wird es dann nicht gelingen, diese Beziehung durch üble Nachrede zu zerstören; vielmehr wird sich eine solche Nachrede zum Nachteil des sie äußernden Elternteils auswirken, weil das Kind sich mit dem aus seiner Sicht zu Unrecht Geschmähten solidarisiert.

Wenn ein Elternteil die Möglichkeit hat, mit dem Kind Umgang zu pflegen oder wenn sich das Kind sogar überwiegend bei ihm aufhält, und es gibt dennoch ständig Konflikte, ist es unlauter, diese dem Kind oder dem anderen Elternteil anzulasten. Wahrscheinlicher dürften die Ursachen in der Sphäre des Elternteils liegen, bei dem die Konflikte auftreten.

Dann zu sagen, es müsse Mediation stattfinden und der Elternteil mit der guten Bindung zum Kind müsse mit den Schulterschluss mit dem anderen Elternteil vollziehen, damit das Kind sie nicht gegeneinander ausspiele, ist abwegig. Man merkt das Bemühen, einen Keil zwischen Kind und den Elternteil zu treiben, zu dem die Beziehung harmonisch und fruchtbar ist (fruchtbar, weil vorhandene Probleme gelöst werden und beispielsweise die schulischen Leistungen stimmen).

Eltern müssen keineswegs generell zusammenstehen; insbesondere nach einer Trennung können sich die Loyalitäten verschieben, wenn beispielsweise ein Sohn unter den gleichen Verhaltensweisen seiner Mutter leidet, die auch schon dem Partner das Leben zur Hölle gemacht haben.

Vor einigen Jahren wurden Väter noch einfach amputiert, um dem Kind Belastungen zu ersparen. Heute können Kinder in den meisten Fällen Umgang mit beiden Elternteilen haben; man sollte sie jedoch nicht zur Harmonie oder zum intensiven Kontakt mit beiden Elternteilen zwingen, sondern ihnen die Freiheit der Wahl und letztlich auch ihre Ruhe lassen, wenn sie für sich eine freie Entscheidung getroffen haben. Kinder sind kein Besitz zur Befriedigung der Bedürfnisse Erwachsener. Insofern ist es nicht angebracht, wenn eine Mediation unter der Prämisse stattfindet, Kinder müssten unbedingt Kontakt zu demjenigen Elternteil halten, bei dem sie nicht leben. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Kind von dem betreffenden Elternteil in nicht unerheblicher Weise misshandelt wurde.

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 JuraWiki: Jurawiki zum Begriff "Mediation", Abschnitt 3: Wann ist Mediation sinnvoll?

- ↑ Dr. Kerima Kostka: Vermittlung zum Wohle des Kindes - Was Informationstreffen, Mediation und das "Cochemer Modell" (nicht) leisten können"

- ↑ JuraWiki: Jurawiki zum Begriff "Mediation", Abschnitt 4: Vorteile der Mediation

- ↑ JuraWiki: Jurawiki zum Begriff "Mediation", Abschnitt 5: Anwendungsgebiete und Geeignetheit der Mediation

- ↑ Vermittlung zum Wohle des Kindes - Was Informationstreffen, Mediation und das "Cochemer Modell" (nicht) leisten können", liga-kind.de

- ↑ Karl Albrecht Schachtschneider: "Rechtsproblem Familie", S. 23, S. 28-31

Rechtsproblem Familie in Deutschland (41 Seiten)

Rechtsproblem Familie in Deutschland (41 Seiten)